Publicado por Ben Burton el 15 de septiembre de 2017

Parashat Nitzavim (Deuteronomio 29:9–30:20) y Parashat Vayelej (Deuteronomio 31:1–30) generalmente se leen juntas, y siempre en la época del año en la que el arrepentimiento está en primer plano, debido a la proximidad de los Grandes Días Santos, Yom Teruah y Yom Kipur . El Baal Shem Tov comenta:

“Hoy estáis todos firmes delante de Yahvéh vuestro Dios” (29:9) “Este día” es una referencia a Yom Teruah, el día en el que todos compareceremos ante Dios (la lectura de la Torah de Nitzavim siempre se lee en Shabat antes de Yom Teruah)”.

Rabino Israel Baal Shem Tov, citado en Chabad.org [1]

Según el Talmud, el arrepentimiento es una de las siete cosas creadas antes del universo:

“Seguramente fue enseñado: Siete cosas fueron creadas antes de que el mundo fuera creado, y estas son: La Torá , teshuváh (el arrepentimiento), el Jardín del Edén , la Gehena, el Trono de Gloria, el Templo y el nombre del Mesías”.

Pesajim 54a, Edición de prensa de Soncino

El Midrash Tehillim (Salmos) dice:

“Esto será escrito para la generación venidera; y un pueblo que será creado alabará al Señor”. (Sal. 102:19)…Estas palabras se refieren a aquellas generaciones que son culpables a causa de sus malas obras, pero que vienen y se arrepienten y oran delante de ti en el día de Año Nuevo y en el Día de la Expiación, y con ello borran sus obras, para que el Santo, bendito sea, cree entonces de nuevo, por así decirlo”.

Midrash Tehilim sobre el Salmo 102, traducido por el rabino William Braude, Yale University Press, volumen 2, página 155

El Eterno siempre nos ofrece la oportunidad de ser creados de nuevo, de convertirnos en una beriah jadasha, una Nueva Creación o Nueva criatura. ¿Cómo se logra esto?

Hakhel

En nuestra porción de la Torá, hay un mandamiento de reunir a Israel al final de cada siete años, durante Sucot, para escuchar la lectura de la Torah:

“Al final de cada siete años, en el tiempo establecido del año de Shemitta , en la fiesta de Sucot, cuando todo Israel haya venido a presentarse ante Yahvéh tu Dios en el lugar que él elija, leerás esta ley ante todo Israel delante de ellos. Reúne al pueblo, a los hombres y a las mujeres y a los pequeños, y a tu extranjero que está dentro de tus ciudades, para que escuchen y aprendan, y teman a Yahvéh tu Dios, y guarden en cumplir todas las palabras de esta ley …”

Deuteronomio 31:10-13

Al Aderet , R’ Eliyahu David Rabinowitz-Teomim (1843-1905 d.C.), se le atribuye la idea de revivir la observancia del Hakhel en los tiempos modernos. Durante Sucot en 1945, se realizó la primera ceremonia oficial de celebración del Hakhel. Reunir y unir a Israel es un milagro en sí mismo, e incluso hay una bendición especial por ver una “multitud” de 600.000 judíos juntos. El Talmud dice,

“Nuestros rabinos enseñaron: Si uno ve una multitud de israelitas, dice: ‘Bendito el que discierne los secretos, porque la mente de cada uno es diferente de la del otro, así como el rostro de cada uno es diferente del del otro.”

Berajot 58a, Edición de prensa de Soncino

¿Por qué el número 600.000?

Siempre que se contaba a Israel en la Torah, eran 600.000 (Números 1:46, 26:51). Rabí Ari Kahn dice:

“El Zohar lleva este paralelo numérico aún más lejos, afirmando que hay 600.000 letras en la Torah que deben ser paralelas a las 600.000 almas. (Ver Zohar Hadash Shir HaShirim 74d.)… Cada uno de Israel tiene para su alma una letra de las 600.000 letras de la Torah… De hecho, Israel es un acrónimo de y esh s hishim r ibo o tiyot l atorah , “hay 600.000 letras de la Torá”. (Migaleh Amukot, artículo 186)”.

R’ Ari Kahn, M’oray HaAish: Bamidbar, La Nación de Israel, Aish.com [2]

Como el número de almas en Israel, hay 600.000 letras en la Torá. El marroquí Mekubal R’ Yaakov Abuchatzeira (1807-1880 EC) comenta de manera similar que el nombre “Israel” es un notarikon (acróstico),

ישראלֹ

“La palabra “Israel” puede leerse como un acrónimo de “ Y esh Shishim R ibo O tiot L atorah”, que significa: “ Hay seiscientas mil letras en la Torá”

[600.000 almas, 600.000 letras, Rabeinu Yaakov Abuchatzeira, Petuchei Jotem, parashat Ki Tisa, antologado en Peninei Avir Ya’akov, p. 213; Traducido por M. Steinberger y E. Linas, Chabad.org] [3]

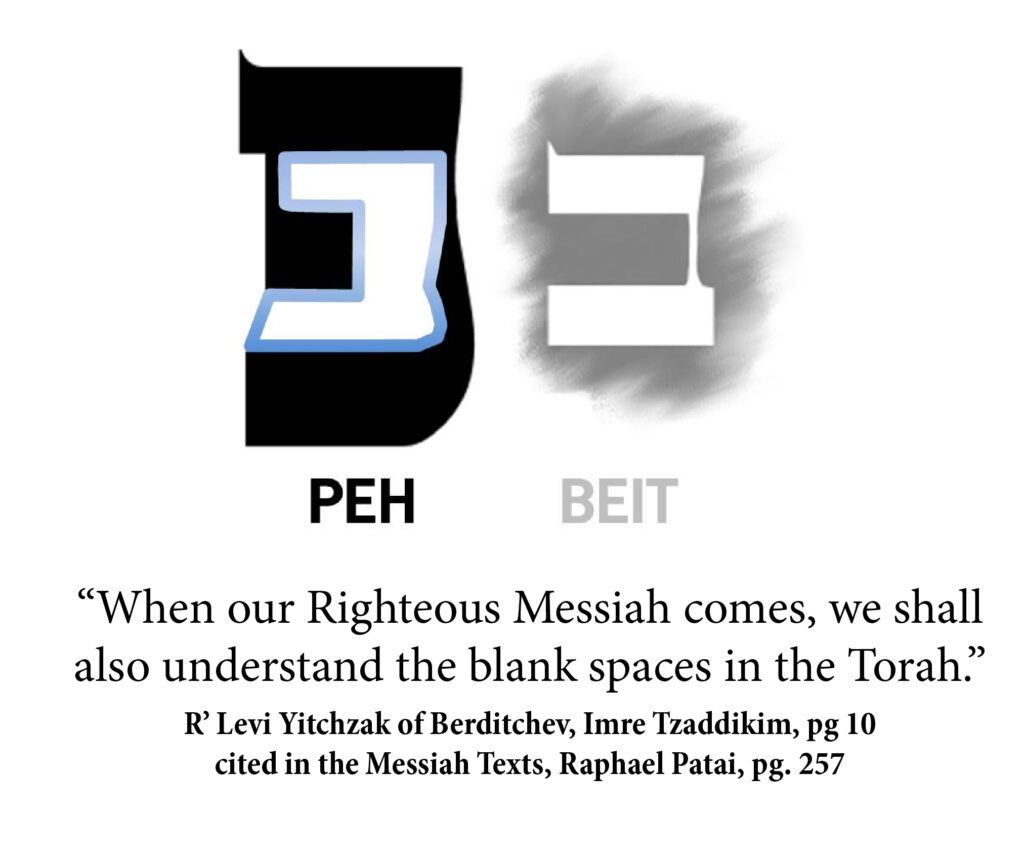

La tradición de que la Torah contiene 600.000 letras se repite en múltiples fuentes, sin embargo, si se cuentan las letras el número será 304.805. Los Rollos de la Torah no pueden tener una letra más ni una letra menos. Entonces, ¿cómo se puede resolver esta contradicción?

ElJabad.org explica:

“Hay más de 304.805 letras en la Torah, pero como usted notó, a menudo escuchamos acerca de las 600.000 letras en la Torá… [Una] vista explica que el recuento de 304.805 letras incluye solo aquellas que vemos, tinta negra contra pergamino blanco. Pero también están las letras en blanco sobre negro. La versión celestial, no física, de la Torah se describe como fuego negro sobre fuego blanco, y tanto el blanco como el negro son igualmente significativos. Las negras son las letras que vemos, mientras que las blancas, el espacio inverso entre las negras, son las letras que no vemos. La cuenta de 600.000 incluye tanto las letras blancas como las negras”.

¿Dónde están 600.000 letras de la Torá?, Malkie Janowski, Chabad.org [4]

Hay 304.805 letras negras en la Torah y 295.195 letras blancas en la Torah. Las letras blancas se esconden entre las letras negras. Cada letra equivale a un alma. Curiosamente, el Talmud dice:

אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף

“El hijo de David no vendrá hasta que todas las almas del cuerpo estén completas”.

Yevamot 63b, Edición de prensa de Soncino

R’ Ari Kahn ilustra una visión increíble:

“Ahora podemos concluir que hay 600.000 almas, aunque haya más de 600.000 personas: más de una persona puede compartir la misma “raíz del alma”. . . .Cada vez que se cuenta a la gente, el resultado es 600.000, más o menos; de hecho, el número 600.000 se ha convertido en un término descriptivo para la totalidad del pueblo judío. A nivel místico, el número 600.000 se identifica con el número de almas que componen la Nación de Israel. El Talmud enseña que la llegada del Mesías ocurrirá cuando todas estas almas estén “completas”.

R’ Ari Kahn, M’oray HaAish: Bamidbar, La Nación de Israel, Aish.com [5]

Nuestra porción de la Torá dice que Moshé completó la escritura de las letras de la Torá:

וַיְהִי כְּכַלֹּות מֹשֶׁה לִכְתֹּב אֶת־דִּבְרֵי הַתֹּורָה־הַזֹּ את עַל־סֵפֶר עַד תֻּמָּם

“Sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta que se terminaron”.

(Deuteronomio 31:24)

R’ Ari Kahn hace una idea impactante:

“Es fascinante observar que en 1948 había aproximadamente 600.000 judíos en el país, y no fue hasta cerca de 1967 que había 600.000 varones en edad de luchar. De acuerdo con una enseñanza en el Zohar de que Jerusalén sólo estará unida cuando haya 600.000 hombres en la tierra”.

R’ Ari Kahn, M’oray HaAish: Bamidbar,

La Nación de Israel, Aish.com [6]

Israel es como un Árbol de las Almas formado por 600.000 ramas. Como hay más de 600.000 judíos en el mundo, esto significa que algunos comparten una “raíz del alma” o que algunas almas están en la misma rama. Los no judíos que están conectados con Israel, son “injertados” en este árbol, compartiendo el alimento de la Vida del Universo. Si las almas de Israel forman las “ramas”, ¿quién es la Raíz?

Yejidá

Rashi comenta sobre Éxodo 19 y dice:

למשה ולישראל: שקול משה כנגד כל ישראל

“Para Moisés y para Israel: Moisés era igual a todo Israel”.

Rashi citando la Mejilta, citado en Chabad.org [7]

Él está citando la Mekhilta de-Rabbi Ismael que dice:

שקל משה כישראל וישראל כמשה, שקל רב כתלמיד ותלמיד כרב

“Moisés se equipara con Israel, e Israel con Moisés; el maestro, con el discípulo, y el discípulo con el maestro. “que YHVH había sacado a Israel de Egipto”: Por la presente se nos informa que el éxodo de Egipto va por encima y en contra de todos los milagros y actos de poder que el Santo, Bendito sea, obró por Israel”.

Mekhilta de-Rabino Ismael 18:1, Sefaria.org [7]

Moshé Rabeinu, y por extensión Mashíaj, es la yejidá, el alma universal y que todo lo abarca, de Israel. Si bien está más allá del alcance de este artículo, existen cinco niveles del alma:

Nefesh > Jaya > Neshamá > Ruaj > Yejida

El nivel más alto es la Yejida. Daily Zohar comenta sobre Isaías 52:

«El alma de esta ‘nueva vida’ proviene del nivel más alto de Keter«.

“הִנֵּה יַשְׂכִּיל, עַבְדִּי; יָרוּם וְנִשָּׂא וְגָבַהּ, מְאֹד”

“He aquí, Mi siervo prosperará, será exaltado y exaltado, y será muy alto” “Sólo cuando los cuatro lados conectados en unidad el alma del Mashíaj podría ser ‘liberada’ en Maljut. Los cinco niveles del alma: Nefesh, Ruach, Neshamah, Chaya y Yejida. El primer nivel de Nefesh existe en todos los seres vivientes. Ruaj y Neshamá pueden ser alcanzados por personas justas. El nivel de Chaya fue dado a Moisés y a otras almas de alto nivel en el nivel espiritual. Sólo un alma puede tener el nivel de Yejida y es el Mashíaj al que se le llama ‘Rey’. Su nivel de alma es uno con la luz infinita en el nivel de Keter”.

DailyZohar.com #1325 [8]

Basta decir que el nivel del Mashíaj es extremadamente exaltado. Rebeco Yitzhak Ginsburgh dice:

“Las dos palabras que forman el nombre Adam Kadmon aluden a su naturaleza paradójica del ser, por un lado un ser creado –Adán– y por otro lado una manifestación de la Divinidad primordial –Kadmon. Por esta razón, a menudo se considera que Adam Kadmon representa el alma arquetípica del Mashíaj, la yejidá general de todas las almas de Israel, la “corona” suprema de toda la Creación de Dios, el “intermedio” Divino que revela el Infinito primordial a lo finito creado. realidad.»

Rebeco Itzjak Ginsburgh, Adam Kadmon, Hombre Primordial, Inner.org

Cuando Adam HaRishon (el Primer Hombre) pecó, todas las almas quedaron atadas a la suya como una colcha de retazos. Adán tenía el nivel de yejidá, que contenía todas las almas dentro de sí mismo. Cuando pecó, todas las almas quedaron manchadas por el consejo de la serpiente. Asimismo, el Alma del Mashíaj es un alma que lo abarca todo. Cuando uno hace teshuvá, arrepentimiento, su alma es tomada del Alma de Adam HaRishon y entretejida en el Alma de Adam Ilaya (el Adán Celestial) también llamado Adam Kadmom (Adán Primordial). El apóstol Pablo habla de este concepto en su primera epístola a los Corintios:

“El primer hombre ( אדם הראשון ), Adán, se convirtió en alma viviente.’ El último Adán ( אדם האחרון ) se convirtió en espíritu vivificante… El primer hombre es de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo”.

1 Corintios 15:45-47

El Baal Shem Tov, R’ Israel ben Eliezer (1698 – 1760 d. C.) comenta:

“Cada judío debe perfeccionar y preparar la parte del Mesías (Komat HaMashiach) que se relaciona con su propia alma. Como es sabido, la palabra “Adán” es un acrónimo de “Adán, David, Mesías”. El tamaño de Adán abarcaba desde un extremo de la tierra hasta el otro, e incluía en ella todas las almas de Israel (Chagiga 12a). Sin embargo, después del pecado su estatura disminuyó. Asimismo, el alma del Mesías estará compuesta por las 600.000 almas de Israel, como lo era antes del pecado de Adán. Por lo tanto, cada judío debe preparar aquella porción del Mesías que le corresponde, hasta que toda la estructura esté fijada y establecida. Entonces habrá Unificación universal, sin fin. ¡Que sea pronto en nuestros días!”

Baal Shem Tov, Me’or Einayim,

Pinjás, Ki Savo, Levítico, Números, Deuteronomio, traducido por R’ Eliezer Shore,

BST Publishing, pág. 164-165

El comentario dice:

“Comentario: Komat HaMashiaj – literalmente, la “estructura del Mesías”. El alma del Mesías, como la de Adán, incorpora todas las almas del pueblo judío, desde los antepasados hasta la última generación. Cada judío tiene su lugar en el alma del Mesías. Trabajando para refinar la propia alma, se construye el alma colectiva del Mesías y la redención se acerca”.

El Nuevo Testamento explica el mismo concepto:

“A algunos les dio para que fueran emisarios; y algunos, profetas; y algunos, evangelistas; y algunos, pastores y maestros; para el perfeccionamiento de los santos, para la obra de servicio, para la edificación del cuerpo del Mesías; hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre adulto (ha’adam hashalem), a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías (shiur komat m’lo HaMashíaj); para que ya no seamos niños, sacudidos de un lado a otro y llevados de un lado a otro de todo viento de doctrina, por engaño de los hombres, con astucia, tras las artimañas del error; pero hablando verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, el Mesías; de quien todo el cuerpo, unido y unido por lo que cada coyuntura suministra, según la medida de cada miembro.»

(Efesios 4:11-16)

Teshuvá del Tzadik

Los Evangelios registran el siguiente relato:

“Entonces Yeshua vino de Galilea al Jordán, a Yojanán, para ser sumergido por él. Pero Yojanán se lo habría impedido, diciendo:

“Necesito ser sumergido por ti, ¿y tú vienes a mí?

Pero Yeshúa, respondiendo, le dijo:

“Déjalo ahora, porque este es el camino adecuado para que cumplamos toda justicia”.

Luego se lo permitió”.

(Mateo 3:13-15)

Yojanán el Inmersor está confundido porque está ofreciendo la inmersión de teshuváh (arrepentimiento). ¿De qué necesita arrepentirse el Mesías? ¡Él no tiene pecado! Para descubrir el secreto, debemos acudir a los Sabios. El Talmud dice sobre el poder de la teshuváh (arrepentimiento):

«R’ Meir solía decir:

‘Grande es el arrepentimiento, porque por el bien de una sola persona que se arrepiente, el mundo entero es perdonado«.

Yoma 86b, Edición de prensa de Soncino

R’ Tzadok HaKohen de Lublin comenta:

“Esto sucede porque el penitente despierta los pensamientos de teshuvá en los corazones de los demás. Pero no todos tienen la capacidad de ser esta única persona [cuyo arrepentimiento puede ocasionar el perdón para el mundo entero]. Tal persona aún no ha existido, porque esa única persona sólo será el Mesías, hijo de David. [Para realizar esta tarea] su alma debe comprender todas las demás almas…”

R’ Tzadok HaKohen de Lublin,

Zidkat HaZaddik, 159, citado en The Religion Thought of Hasidism, Normal Lamm, pág. 575

Él también dice:

“Será el Mesías, a causa de su arrepentimiento, el mundo entero será perdonado”.

Pri Tzaddik, Shlach Lecha 12, La luz oculta, Dr. Tsvi Sadan, Vine of David, pág. 32

Rebe Najman dice:

“El tzadik se arrepiente en nombre de Israel. Por lo tanto, cuanto más cerca estén las personas de él, más fácil les resultará arrepentirse y volver a Dios. Porque el tzadik se arrepiente por ellos”.

Likutey Etzot, Tzaddik, 105, traducido por R’ Avraham Greenbaum, Instituto de Investigación Breslov, pág. 251-252

R’ Dresner explica en su asombroso libro Zaddik, cómo el Justo se identifica con la gente y se conecta con ella.

“La culpa del tzadik, por otra parte, puede ser una culpa de completa ficción. . . Es una culpa que en realidad no existe en absoluto. Pero hay ocasiones en las que el Tzadik debe ir más allá de lo que es justo y aceptar con amor la situación del pueblo como propia, aunque no sea culpa suya”.

R ‘Samuel Dresner, El Zaddik, La doctrina del Zaddik según los escritos del rabino Yaakov Yosef de Polnoy, Schocken Books, pág. 201

Rebe Najman dice de los verdaderos tzadikim:

“Los verdaderos Tzadikim expían los pecados, como está escrito, “pero el hombre sabio traerá expiación”.

(Proverbios 16:14)

Likutey Etzot, Tzaddik, 14, traducido por R’ Avraham Greenbaum,

Instituto de Investigación Breslov, pág. 227

Nacido de nuevo

En un pasaje famoso, aunque poco comprendido, de los Evangelios (Juan 3:1-10) leemos sobre la siguiente interacción entre Yeshúa de Nazaret y el famoso fariseo Nicodemo. Examinemos el texto,

“Había entonces un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, gobernante de los judíos”.

“Nicodemo” traduce el hebreo Nakdimon . Muchos eruditos señalan que en el Talmud se le conoce como נקדימון בן גוריון Nakdimon ben Gurion. Taanit 19b-20a cuenta la historia de cómo adquirió el apodo de ‘Nakdimon’, a través de un milagro en el que el sol se detuvo para él (como lo hizo para Moshe y Yehoshúa ) y que su nombre original era Buni [9]. El texto dice,

“Éste vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él”.

Note cómo Nakdimon dice que SABEMOS que eres un maestro de Dios. Nosotros (los fariseos) sabemos esto. Yeshúa respondió:

“En verdad, os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el Reino de Dios”.

Nicodemo le dijo:

“¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?

“Yeshua respondió:

“De cierto os digo, que el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No os maravilléis de que os haya dicho: “Os es necesario nacer de nuevo… ¿Eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas?”

(Juan 3:1-10)

Basado en la respuesta de Yeshúa, esta debería ser una enseñanza bien conocida dentro del judaísmo. De hecho, el Talmud dice:

גר שנתגייר ־ כקטן שנולד דמי

“…el que se ha hecho prosélito es como un niño recién nacido”.

Yevamot 22a, Edición de prensa de Soncino

Se cuenta una historia jasídica sobre el rabino de Lublin:

“Le preguntaron al rabino de Lublin: “¿Por qué en el Libro sagrado del Esplendor, la vuelta a Dios que corresponde a la emanación ‘comprensión’ se llama ‘Madre’?

Explicó: “cuando un hombre confiesa y se arrepiente, cuando su corazón acepta el Entendimiento y se convierte a él, se vuelve como un niño recién nacido, y su propia vuelta a Dios es su madre”.

Cuentos de los jasidim, primeros maestros, Martin Buber, Schocken Books, pág. 314

Note que Yeshúa dice: “lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, espíritu es”.

La que da a luz abajo es la madre. Basándonos en el concepto de “como es arriba, es abajo”, podemos comparar el Espíritu con la “madre”. Es importante señalar que esto no es literal, sólo que, como seres finitos, podemos relacionarnos con los Atributos del Eterno de maneras que podamos entender. Rebe Najman se hace eco de este concepto:

“Ha-EiM (la madre) alude a Binah – que corresponde a IMma (madre) – y a las Sefirot Superiores”.

Torá de Rebe Najman: Números-Deuteronomio Volumen III, Instituto de Investigación Breslov, Ubicación 8313, edición Kindle

Si bien está más allá del alcance de este artículo, esta declaración vincula el Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo, con el Partzuf de la ‘Madre Superior‘ (hebreo: Imma Ila’ah ) de quien las almas nacen desde arriba, convirtiéndose en nuevas creaciones. Respecto al Partzuf de la ‘Madre/Hija Inferior’ (Imma HaTata’ah). Esto se menciona en el libro de Apocalipsis (12:1-6, 21:2). Hay un texto titulado Evangelio de los Hebreos en el que Yeshúa identifica al Espíritu como “su madre”:

“Así también mi madre, el Espíritu Santo, me tomó de uno de mis cabellos y me llevó al gran monte Tabor”.

Orígenes citando el Evangelio de los Hebreos, Comentario a Juan 2:12

Si bien esta explicación es insuficiente, los sabios lo entenderán. En este punto, es importante centrarse en el concepto de convertirse en una nueva creación, un beriah jadasha, también traducido «nueva criatura» como dice la segunda carta a los Corintios:

“De modo que si alguno está en el Mesías, nueva creación es ( בריה חדשה ). Las cosas viejas han pasado. He aquí que todas las cosas son hechas nuevas”.

(2 Corintios 5:17)

Más allá del tiempo.

Rabí Jaim Kramer describe la maravilla del Mashíaj así:

“…Atik incluye todo el tiempo y el espacio – pero lo trasciende todo.

El alma del Mashíaj “reside” dentro de Atik, y es de este nivel de donde se extraerán todos sus poderes. Y, dado que él trasciende el tiempo y el espacio, Mashíaj puede trascender cada transgresión jamás cometida y rectificarla, porque dado que puede trascender todo lo que se haya hecho, puede llevar a cada persona a un estado anterior a haber pecado. . . Con el poder inherente a este nivel exaltado, Mashíaj podrá llevar al mundo a un estado de perfección”.

Mashíaj, Quién, Qué, Por qué, Cómo, Dónde, Cuándo, por Chaim Kramer, Instituto de Investigación Breslov, pág. 209

R ‘Noson escribe:

“Hay personas cuyas almas están gravemente dañadas. Incluso cuando llegan al Tzadik todavía están hundidos en todos sus deseos corporales…

Podría parecer una tarea imposible elevar estas almas y renovarlas como un niño no nacido en el útero. Pero hay un Tzadik que ha alcanzado el más asombroso de los niveles y que tiene el poder de elevar incluso almas que están tan gravemente dañadas como éstas. Él puede renovarlos como un niño recién formado que crece en el útero”.

Likutey Etzot, Tzadik, 25, traducido por R’ Avraham Greenbaum,

Instituto de Investigación Breslov, pág. 230

Cuando falleció su amigo Michele Besso, Albert Einstein dijo:

«La gente como nosotros, que creemos en la física, sabemos que la distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión obstinadamente persistente».

Rebe Najman escribió 100 años antes que Einstein:

“En realidad, el tiempo no existe. El tiempo es sólo una ilusión… Nuestras nociones del tiempo son pura ilusión. Alguien que reflexione sobre esto detenidamente seguramente pondrá todas sus fuerzas en abandonar las vanidades de esta existencia limitada en el tiempo y pondrá toda su esperanza en aquello que está más allá del tiempo. Debes tener fe en Aquel que está más allá del tiempo. Entonces nada en este mundo podrá derribarte. Dondequiera que estés, siempre podrás recordar: “Hoy te he parido” (Sal. 2:7). Estas palabras se refieren al Mashíaj que está en un reino más allá del tiempo. Allí todo encuentra curación. El tiempo pasado se anula por completo.. . Sólo existe el hoy. Hoy naciste. ¡Literalmente! Todo lo que está mal en el mundo es parte de la “obra malvada que se hace bajo el sol” en el mundo limitado en el tiempo. . . ¿Qué remedio hay para todos los días y años? ¿Todo el tiempo que [uno] desperdicia en malas acciones? Su única esperanza está en el reino más allá del tiempo. De ahí proviene toda curación. Será como si hoy volviera a nacer. Mientras tengas fe –en Dios, en el Mundo Venidero y en el Mesías que está más allá del tiempo– tendrás esperanza eterna”.

Rebe Najman de Breslov, Meshivat Nefesh, Restaura mi alma,

Traducido por Avraham Greenbaum, Instituto de Investigación de Breslov, pág. 88-89

Referencias

- Rabino Israel Baal Shem Tov, citado en Chabad.org

- R’ Ari Kahn, M’oray HaAish: Bamidbar, La Nación de Israel , Aish.com

- 600.000 almas, 600.000 letras, Rabeinu Yaakov Abuchatzeira , Petuchei Jotem, parashat Ki Tisa, antologizado en Peninei Avir Ya’akov, p. 213; Traducido por M. Steinberger y E. Linas, Chabad.org

- ¿Dónde están las 600.000 letras de la Torá?, Malkie Janowski , Chabad.org

- R’ Ari Kahn, M’oray HaAish: Bamidbar, La Nación de Israel , Aish.com

- Rashi citando la Mejilta, citado en Chabad.org

- Mekhilta de Rabí Ismael 18:1 , Sefaria.org

- DailyZohar.com #1325

- Nakdimon ben Gurion se menciona en Taanit 19b-20a, Ketubot 65a-66b, Gittin 56a, Avodah Zarah 25a, Sifre hasta Deuteronomio 305, Mekhilta Bachodesh 1, Pirkei de-Rebbi Eliezer 2, Lamentaciones Rabbah 1:16, Kohelet Rabbah 7:11. , Avot de-Rabino Natan 6:3, y posiblemente Sanedrín 43a. Ver entradas en la Enciclopedia Judía , Encyclopedia Judaica